”ルドンはこんな画家”と題して、生涯と作品をたどります。

ルドンをご存知ですか?

生涯にわたって、目に見えないものを描き続けた画家!

モノクロ画を極め、一転して色彩の魔術師に!

故郷の風景画も捨てがたい!

こんなミステリアスな画家を知りたくないですか?

目次

画家ルドンの生涯と作品をたどる

オディロン・ルドン 1840-1916

ルドンが画家になった頃の19世紀後半のパリは、鮮やかな色彩を使った印象派の最盛期でした。

しかし、ルドンは印象派のような色鮮やかな絵ではなく、木炭を使ってモノクロの絵を描いていました。

しかも彼の絵は、『暗闇に浮かぶ不気味な目』、『人の頭をぶら下げた植物』など、奇妙で怪奇的な作品ばかりでした。

ところがルドンは、後半生では一転してモノクロを離れ、色彩を使い花や人物を描くようになります。

そして、ついに最高傑作『グランブーケ』を制作します。

そんなミステリアスなルドンですが、素敵な風景画も遺しています。

ルドンは、印象派の人たちが意識的、あるいは無意識に取りこぼしていったものを花開かせた画家です。

『ルドンは生涯を通して何を描こうとしたのか』、

『ルドンの創作の源は何であったのか』、

そんなことを考えながら、ルドンの生涯と作品をたどってみます。

育った場所と時代背景

ルドンの育った場所

1840年、ルドンはフランス・ボルドーで生まれました。

ボルドーワインで有名ですね。

病弱であったルドンは、生後わずか2日目に、ボルドー近くのペイルルバードで暮らす親戚の老人の元に預けられます。

ルドンは、そこで11歳まで過ごしました。

ペイルルバードは、人の手が入っていない沼とか藪が地平線の果てまで続くような場所でした。

ところで話は飛びますが、

子供時代の多感な時期、しかも人格の形成期に過ごした場所は、創作者にとって後に特別な位置を占めることが多いと言われています。

ノーベル文学賞を受賞した大江健三郎氏の場合も、その作品において故郷・四国が重要な役割を果たしています。

故郷から大きな影響を受けた創作者は、故郷の良き理解者でもあり、その表現者にもなりえます。

ルドンにとっても同様でした。ルドンは度々ペイルルバードに戻って作品を制作しています。

ルドンの作品に大きな影響を与えたペイルルバードの風景は、こちらからご覧いただけます。

フランス・ペイルルバードへルドン発見の旅|出かけよう-NHK

ルドンの生きた時代

19世紀後半のヨーロッパは、科学技術の進歩によって、人々の生活が大きく変化した時代です。当時は物質主義や享楽的な都市生活がもてはやされていました。

そんな風潮に応えたのが印象派です。印象派は1870年代から1880年代に最盛期を迎えます。

しかし、一部の芸術家たちは華やかな風潮に反発し、象徴派(象徴主義運動)へと移行していきます。

印象派の芸術家たちは目に見えるものを忠実に画面に写し取ろうとしたのに対し、象徴派の芸術家たちは、目に見えないもの、人間の内面に目を向けました。

目に見えないものを追い求めるその姿勢は、後にアールヌーボーやナビ派などの世紀末芸術へと続いていきました。

ルドンが過ごした時代はこのようにフランス芸術のまさに絶頂期でした。

少年期~青年期のルドン

ルドン・0〜10歳

ルドンは虚弱児で時折てんかんを起こしました。

そのため、ルドンは学校へも行かずに日がな一日空想の世界に興じていました。

彼の興味の対象は、ペイルルバードの自然や屋敷の物陰などのごくありふれたものでした。

ルドンはペイルバードで過ごした子供時代をこのように語っています。

「子供の頃、私は暗がりが好きだった。厚いカーテンの下や、家の暗い片隅や、遊び部屋などに身を潜ませると不思議に深い喜びを感じたものでした。」

「そして外に出、野原に行くと、空が私に対して何という幻惑的な力を振るったことだろう。地面に寝そべり、雲が動いていくのを眺めたり、その束の間の変化がつくるうっとりするような煌めきを目で追っていた。」(芸術家の打ち明け話より)

少年の孤独な心を癒してくれたのは、ペイルルバードの自然であり、ここでルドンの自然観、人格が形成されていきました。

ルドンは画家になってからも毎年ペイルルバードに滞在して作品を制作しています。

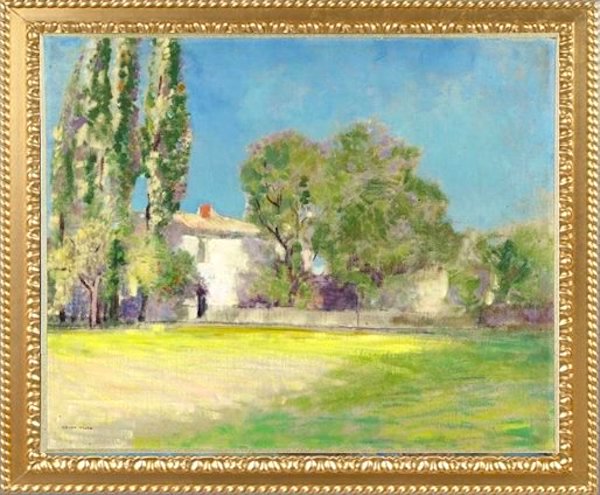

この絵は、制作年は不詳ですが、ルドンが住んでいたペイルルバードの荘園付近を描いた風景画です。

ルドン・11〜29歳

11歳になったルドンは学校教育を受けるためにボルドーに連れ戻されます。

そして、15歳くらいから絵の先生に素描を習い始めます。

ルドンの父はアメリカ帰りの資産家であったため、ルドンに十分な教育の機会を与えることができました。

この時の先生は、スタニラス・ゴランという方です。

ゴランはロマン主義的な歴史的風景画を得意とし、当時のボルドー美術界では有名人でした。

ゴランは、少年ルドンの『引っ込み思案な見かけの奥にひそむ未知の可能性』を見出し、彼の感性を大切に育みました。

ルドンの絵の才能に気づいた両親は、ルドンをパリに出し絵の勉強の機会を与えます。しかし、残念ながら次のごとく芳しい結果は得られませんでした。

- 22歳で国立美術学校建築科を受験するも、口頭試験で失敗

- 24歳でアカデミスムの重鎮ジャン=レオン=ジェロームのパリにある教室に入門するも、数ヶ月で脱会、失意のもと帰郷

版画家ルドルフ・ブレスダンとの出会い

25歳の時に、少し前からボルドーに住んでいた放浪の版画家ルドルフ・ブレスダンに師事したことで、ルドンの絵画人生が動き始めます。

ブレスダンはこんな作品を制作していました。

「善きサマリア人」ブレスダンの代表作

聖書の一場面を細密に描いた、エッチング作品です。

画面を黒々と覆う自然の風景、その闇の中にたくさんの動物と不思議な物たちを描いています。目には見えない自然の底知れない神秘を描き出した作品です。

ルドンは、このような作品に大きな衝撃を受けて、ブレスダンに学ぶようになります。

多摩美術大学教授『本江邦夫』さんは、ブレスダンに関して次のように語っています。

「今、ここではいろんなものが目に入ってきますが、人は目に見えるものが現実だと認識します。例えば、そこに本棚がありますが、普通はわざわざ本棚の奥に何かがあるとは考えません。」

「ブレスダンはそこまで考えろと言っています。そこまで考えることによって芸術がより豊かになるのです。」

「普通の想像力の奥に、もう一つの想像力があることを、ルドンに教えようとしました。ありきたりの想像ではなく、もっともっとあるはずだと」

黒の時代

ルドンは32歳の時、画家としての成功を夢見て再びパリに出ます。

しかしながら、その後の約9年間、絵を発表する機会はほとんどありませんでした。

当時パリに新風を巻き起こしていたのは印象派であり、同年齢のモネたちは、戸外の光のもと、目の前の風景や人物を鮮やかな色彩で描いていました。

印象派の画家たちは、対象を包んでいる光の変化を視覚的に捉えようとしていました。

そんな時代にルドンが目指した芸術は、それとはまったく違うものでした。

「印象派の絵を見ると見事なものだと思う。しかし、そこに心とか精神とかが全く入っていないのではないか。そこが不満だ」ルドン

彼が一貫して描こうとしていたもの、それは、こういったものでした。

- 自然の神秘や生命力

- 奥にある見えないもの

- 肉眼では見えないが、確かにある・いるもの

- 見かけとは違うもう一つのもの

黒にこだわる

見えないものを表現する手段としてルドンは黒にこだわりました。

「黒は最も本質的な色彩である。それはパレットやプリズムの美しい色彩よりもはるかに優れた精神の代理人なのである。」(ルドン)

植物学者『アルマン・クラヴォー』との出会い

師・ブレスダンから見えないものを見ることを教えられたルドン

さらにその面白さを身を持って体験させた人物がいました。

クラボーはボルドー在住の植物学者で、ルドンが17歳の時に知り合いました。

ルドンはクラヴォーの元を訪ねては、当時最先端の顕微鏡を覗き、肉眼では見えないものにも豊かな世界が広がっていることを知ります。

「クラボーは無限に小さなものを研究していた。視覚の限界のような世界で動物と植物の中間の生命。1日のうち数時間だけ光の働きによって生きる、神秘的な存在を研究していた。」(芸術家の打ち明け話より)

目には見えない生命との出会いがルドンの想像力を激しく刺激しました。

起源と題されたルドンの石版画集(後述)は当時議論を読んでいたダーウィンの進化論を意識したものと考えられています。

石版画集の発行

ルドンは木炭素描を石版に転写する方法を学び、39歳の時、事実上のデビュー作となった石版画集「夢の中で」を発刊します。

その後も「エドガー・ポーに」、「起源」などの石版画集を継続して発刊しています。

石版画集「夢の中で」より=発芽

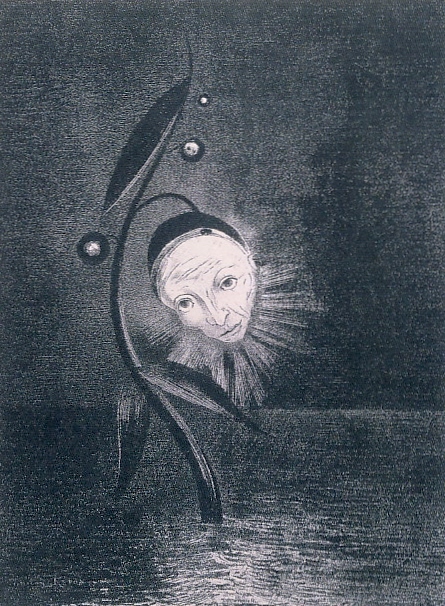

石版画集「起源」より

<Ⅲ.不恰好なポリープは薄笑いを浮かべた、醜い一つ目の巨人のように岸部を漂っていた>

大きな目を持つ奇妙な植物、この目は自然や生命のイメージと共に繰り返し描かれました。

石版画を発刊し始めた頃、作品はごく一部の人にしか評価されませんでした。

美術界での彼の評価は、恐怖を描いたオカルト的な画家という歪んだものでした。

「私についていろいろな記事が書かれたが、その中には魔法の色めがねをかけたものがあった。私は交霊術士ではない。私はただ芸術を作り出しているだけなのだ。」

一方、ポスト印象派のポール・ゴーガンはルドンの芸術に深い理解を示していました。彼はルドンについて次のように語っています。

「ルドンが描くものは本質的には人間的であり、私たちと共に生きているものだ。」

「それらは決して怪物などではない。静かな夜の暗闇の中で私たちの目は見、耳は聞く。彼の作品のどれをとっても聴こえてくるのは心の声なのである。」

色彩の時代

40代の終わりからルドンの画風が一変します。

ルドンは、色彩を手にした喜びをこう語っています。

「私たちが生きながらえるのは、ただただ新しい素材によってなのだ。私は色彩と結婚した。もうそれなしで過ごすことはできない。」

ルドンの作品は、どんどん色鮮やかなものへと進化していきました。

モノクロにこだわりぬき、モノクロを突き詰めたルドンにとって、自然を色とりどりのものとして受け入れる瞬間がやって来ました。

それまでは「色はいつでも描ける、今描かなくても良いだろう」と思っていたのかもしれません。

何かを突き詰めた創作者のみが到達できる世界なのでしょう。

最高傑作「グランブーケ」

ルドンは、60歳にして大作に挑戦します。この連作に一年半を費やしました。

16点の装飾画であり、フランスの貴族ドムシー男爵の城館の食堂壁画として制作したものです。

それは、溢れる光と色彩の中で花とも生き物とも見分けのつかない不思議なものたちが集まっている絵でした。

まるで、草木から生命が発せられて、互いに会話をしているような!

この連作の中でも、最高傑作と言われるのがグランブーケ(大きな花束)です。

縦およそ2.5mの パステル画で、花瓶に生けた花束を描いた作品です。

私はこの絵を三菱一号館美術館の展覧会で観たことがあります。

その時は何といってもその巨大な花に驚かされました。

普通は、せいぜい実物大に描くのではないでしょうか。

直径30~50cmもあろうかという大きな花。

現実にありそうだけど、存在しないような花。

そんな花たちが迫ってきました。

それらが巨大な青い花瓶に入っていて、まるで異世界にいるようにも感じさせてくれました。

「花を超えた何か、花の中にある何か」が、ルドンには見えたのでしょう。

ルドンの風景画

この作品はルドンが40歳の時の作品で、ブルターニュ地方を描いた作品です。

ルドンの作品の中でも、私にとって一押し作品であり、強いパワーを感じさせてくれます。

後のカラフルな作品につながっていく様子が窺われます。

こんな絵を描きたいものです。

ルドンは幼年期を過ごしたペイルルバードの風景を繰り返し描き、ずっと手元に置いていました。

作品「ペイルルバード」

この作品は印象派ぽいですね。

印象派については強く意識していたとのことで、ルドンなりの光と影の表現なのでしょう。

薄い赤紫の影に惹かれます。

作品「ペイルルバードの小径」

ルドンらしい風景画です。

幼年期の不安感が伝わってきます。

最後に

二人の師によって見えないものを見る目を養われたルドン、その視点が生涯ルドンの芸術を支えることになりました。

子供の頃、病弱で内気であったルドンですが、「自分の求めるものを見定め、しっかりと掴むことができる」そんな人格を養っていたようです。

76歳でこの世を去るまでその信念、「見えないものを描く」ことを貫きました。

それが、偉大な創作者たりえる所以なのでしょう。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

この記事を書くにあたり、NHK「日曜美術館」と本「もっと知りたいルドン 生涯と作品」(高橋明也監修、山本敦子著)を参考にさせていただきました。ありがとうございました。

|

もっと知りたいルドン 生涯と作品 (アート・ビギナーズ・コレクション) [ 山本敦子 ] 価格:1,980円 |

こんな風にいろんな画家を紹介しています。風景画家が多いです。

こちらも覗いてください。

Youtubeにも投稿

「風景画の旅」と言うテーマで、国内外の風景と自作絵画を動画にしてご紹介しています。

こちらもお立ち寄りください。お気に入りのモティーフが見つかるかも!